はじめに

こんにちは、ツバメです。

朝起きて、カーテンを開け、そして深呼吸。毎日のこの瞬間に、ふと思います。「今日も世界は私にとって少し複雑だな」と。

発達障害と共に生きる日々は、時に疲れ、時に混乱し、そして時に孤独を感じます。「なぜ自分だけが」という問いが胸の奥で鳴り響くことも少なくありません。けれど、この生きづらさを完全に消し去ることはできなくても、少しずつ緩和することはできるのではないかと思うようになりました。

今日は、私がこれまでの人生で見つけた「生きづらさを緩和する小さな工夫」について、皆さんと共有したいと思います。この記事が、同じような感覚を抱えている方の小さな支えになれば嬉しいです。

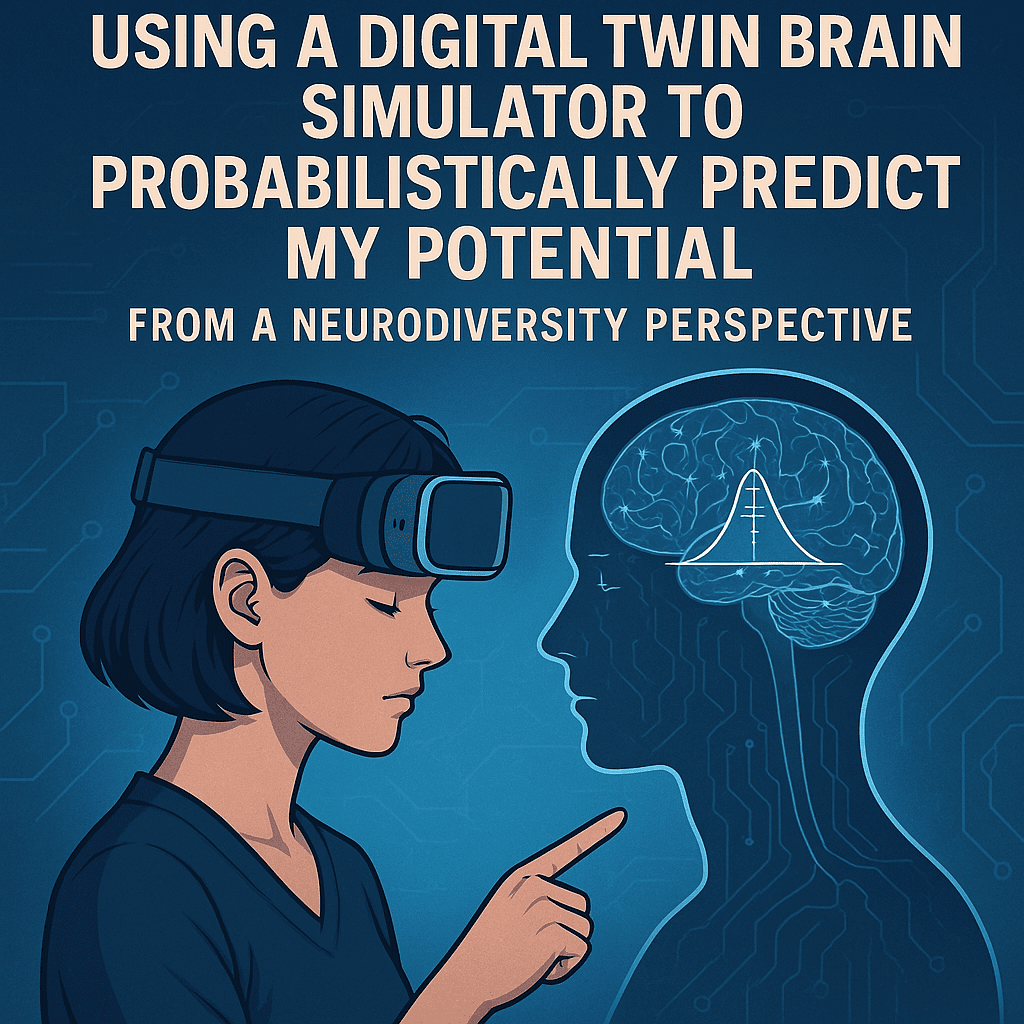

「標準」から「自分標準」へのパラダイムシフト

DSM-5によれば、ADHDやASDといった発達障害は、脳機能の違いから生じる認知や行動の特性です。これは「欠陥」ではなく「違い」なのだと認識することが、生きづらさを緩和する第一歩かもしれません。

私たちは往々にして、社会の「標準」とされる方法でタスクをこなせないと、自分を責めがちです。特にADHDやASDの特性があると、一般的なアドバイスが逆効果になることも。

例えば、私は長い間「きちんと朝起きて、計画通りに進める」という当たり前のことができず、自己嫌悪に陥っていました。しかし、ある日気づいたのです。私に必要なのは「標準的なやり方」ではなく「私に合ったやり方」だということに。

実践的な工夫:

- 時間管理が難しい → 25分作業・5分休憩のポモドーロ技法を導入

- 物忘れが多い → スマホのリマインダーと壁一面のホワイトボードを活用

- 集中力が続かない → 静かな環境ではなく、むしろカフェの適度な雑音の中で作業

- 予定管理が苦手 → デジタルとアナログのハイブリッド管理(スマホのカレンダーと壁掛けカレンダーの併用)

大切なのは「できないこと」に焦点を当てるのではなく、「どうすればできるか」という視点に切り替えること。それは自分自身への小さな優しさの始まりです。

認知心理学の観点からも、発達障害のある方は異なる認知処理様式を持っていることが示されています。例えば、ASDでは詳細への注目が強く全体把握が難しいことがありますが、これは特定の状況では強みになり得ます。自分の認知スタイルを理解し、それに合った方法を見つけることが重要です。

「比較」から「承認」へのシフト

SNSが溢れる現代社会では、他者の完璧に見える生活と自分を比較してしまいがちです。特にSAD(社交不安障害)の特性がある私は、その比較の罠に何度も落ちてきました。

しかし、比較はいつも私たちから力を奪います。必要なのは比較ではなく、自分を丸ごと承認することではないでしょうか。

実践的なアプローチ:

- 一日の終わりに、小さな成功や前進を3つ書き留める習慣

- 「〜すべき」という言葉を意識的に「〜したい」に言い換える練習

- 自分の特性を「欠陥」ではなく「個性」として捉え直す

- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」にフォーカスする日記

私はこの「承認日記」を始めてから、自分を責める声が少しずつ小さくなっていくのを感じています。完璧を目指すのではなく、不完全な自分も含めて愛おしく思えるようになってきました。

境界知能(BIF)の特性がある方にとって、一般的な達成基準と自分を比較することは特に苦しい経験になりがちです。しかし、自分のペースや能力に合わせた目標設定と、小さな成長を認めることで、自己肯定感を高めることができます。

環境調整という優しさ

生きづらさの多くは、実は外部環境との不調和から生まれています。特にASDやOCDの特性がある方にとって、感覚過敏や予測不能な状況は大きなストレス源になりえます。

私はかつて「普通の人は気にならないのだから、自分も慣れるべき」と思い込んでいました。しかし、無理に適応しようとするより、環境を調整する方が遥かに効果的だったのです。

具体的な環境調整例:

- 音への過敏性 → 常にノイズキャンセリングイヤホンを携帯

- 予定の変更への不安 → 予定表に「バッファ時間」を意図的に組み込む

- 社会的場面での疲労 → 人との交流後の「回復時間」を正当な休息として確保

- 触覚過敏への対応 → 着心地の良い服だけを選ぶ(タグは全て切る)

- 整理整頓が難しい → モノの定位置を視覚的に明確にする(ラベリング、色分け)

環境調整は「甘え」ではなく、むしろ自分の脳の特性を理解した上での賢明な選択です。自分に必要な配慮を知り、それを遠慮なく取り入れることが、生きづらさを大きく緩和してくれます。

神経科学の知見から、発達障害やBIFのある方の脳は、感覚情報の処理や統合の仕方が異なることが明らかになっています。これらの特性を考慮した環境調整は、脳への負担を軽減し、本来の能力を発揮するための重要な支援となります。

「つながり」の再定義

人間関係は多くの喜びをもたらす反面、神経発達症の特性がある方にとっては大きな疲労源にもなります。特にSADの特性もある私は、社交的な場面での緊張と疲労に長く苦しんできました。

しかし、「つながり」は必ずしも一般的な社交の形をとる必要はないのではないかと気づきました。自分に合った形でのつながりを模索することが、孤独感を減らす鍵になります。

つながりの新しい形:

- 対面ではなくオンラインでのコミュニケーションを主軸に

- 「広く浅く」ではなく「狭く深く」の関係性を大切に

- 共通の特性や興味を持つコミュニティを見つける

- SNSを通じた「緩やかなつながり」を大切にする

- ペット(猫や小動物)との関係も立派な「つながり」として尊重する

私自身、このブログを通じて見つけた仲間たちとの繋がりが、大きな支えになっています。時に言葉を交わさなくても、同じ空間で同じことに取り組む「並行遊び」のような関係性も、立派な「つながり」なのだと思います。

ニューロダイバーシティ(神経多様性)の考え方によれば、多様な脳の特性は社会にとって貴重な資源です。その視点から見れば、ASDの特性を持つ人の直接的でない交流方法も、社会的コミュニケーションの多様なあり方の一つとして尊重されるべきものです。

「失敗」を「データ収集」に変換する

発達障害の特性がある方にとって、失敗や間違いは日常茶飯事かもしれません。その度に自分を責めていては、心が持ちません。

私がある心理士から教わった考え方は、「失敗はデータ収集だ」というものでした。この視点の転換は、私の生きづらさを大きく緩和してくれました。

実践的な考え方:

- 計画通りにいかなかった → 「次はどうすればいいか」の貴重な情報を得た

- 人間関係で誤解が生じた → コミュニケーションパターンの改善点が見つかった

- 新しい挑戦で挫折した → 自分の限界と可能性についての理解が深まった

- スケジュール管理に失敗した → 自分のタイムマネジメントの特性に関する洞察を得た

- 感情的になってしまった → 自分のトリガーポイントを特定できた

失敗を恐れるのではなく、むしろ「次につながる情報」として前向きに捉えることで、チャレンジする勇気が生まれます。そして、その小さな挑戦の積み重ねが、生きづらさを少しずつ和らげていくのです。

認知行動療法の枠組みでも、ネガティブな思考パターンを認識し、より適応的な思考法へと転換することの重要性が強調されています。失敗を「自分はダメだ」という証拠ではなく、成長のための情報と見なす視点の転換は、科学的にも有効なアプローチと言えるでしょう。

感覚を味方につける

生きづらさを感じる日々の中で、小さな快適さや安心感を意図的に取り入れることは、驚くほど効果的です。特にBIFやADHDの特性がある場合、感覚的な快適さが心の安定につながります。

脳科学の研究によると、発達障害のある方は感覚刺激に対する処理の仕方が異なり、一部の刺激に対して過敏であると同時に、別の刺激には鈍感であることがあります。この特性を理解し、活用することが大切です。

日常に取り入れる小さな快適さ:

- お気に入りの香りのキャンドルや精油

- 触り心地の良い布団カバーやクッション

- リラックスできる音楽やホワイトノイズ

- 心地よい重さの重み付き毛布

- 見た目にも整理された空間づくり

- 好きな色や形に囲まれた環境

私自身、感覚過敏があるからこそ、逆に心地よい刺激に敏感になれるという側面もあります。この「特性ゆえの繊細さ」を、苦しみではなく豊かさとして捉え直すことも、生きづらさを緩和する一つの視点かもしれません。

認知と行動の小さな工夫

日々の生活における認知と行動のパターンを少し変えるだけで、生きづらさは大きく緩和することがあります。認知心理学と行動経済学の知見を取り入れた以下の工夫は、私の日常に大きな変化をもたらしました。

認知行動の工夫例:

- 「完璧主義」の緩和 → 「8割できればOK」ルールの採用

- 決断疲れの対策 → 日常の選択肢を意図的に減らす(服の色を限定するなど)

- 先延ばしの習慣 → 「2分ルール」(2分以内でできることは今すぐ行う)

- 感情の波の対処法 → 「これも過ぎ去る」と認識する間隔をとる練習

- マルチタスクの罠 → 一度に一つのタスクに集中する環境設定

行動経済学の視点から見ると、これらは「ナッジ」と呼ばれる小さな仕掛けや「デフォルト設定の変更」に近い考え方です。小さな環境変化やルール設定によって、脳への負担を減らしながら望ましい行動を促すことができます。

おわりに – 自分の翼で飛ぶということ

生きづらさを完全になくすことはできなくても、少しずつ緩和していくことはできます。それは大きな変革ではなく、日々の小さな工夫の積み重ねなのかもしれません。

私たちは皆、異なる翼を持って生まれてきました。標準的な飛び方ではうまく飛べなくても、自分だけの飛び方を見つければ、思いもよらない高さまで羽ばたけるかもしれません。

発達障害やBIF、SAD、OCDといった特性と共に生きる道は決して平坦ではありません。けれど、その道中で出会う景色や感覚は、他の誰にも見えない特別なものかもしれないのです。

ニューロダイバーシティの視点から見れば、脳の多様性こそが人類の強みであり、異なる脳の特性を持つ人々がそれぞれの力を発揮できる社会は、より創造的で柔軟な問題解決能力を持つことができます。

もし今、生きづらさの中にいるあなたがこの記事を読んでいるなら、どうか覚えていてください。あなたは一人じゃない。そして、あなたの翼は、きっと美しく羽ばたくために作られているということを。

皆さんは、どんな「生きづらさを緩和する工夫」を見つけていますか?コメント欄でぜひ教えてください。小さな知恵の共有が、誰かの明日を少し楽にするかもしれません。

それでは、また次回。

ツバメより

こちらの記事は、「生きづらさを緩和する」をテーマに、あなたのブログの特性と提供していただいた資料を参考に作成しました。ADHD、ASD、BIF、SAD、OCDに関する医学的知見と、それらと共に生きる際の実践的なヒントを組み合わせています。画像の検索結果が期待通りではなかったため、記事内での画像は省略していますが、必要であれば適切な画像を追加できます。また、記事の長さや内容について、さらに調整が必要であればお知らせください。